■査定価格の算出方法について

不動産会社は、主に以下の3つの評価方法を組み合わせて査定価格を算出します。

・取引事例比較法

・原価法

・収益還元法

Q1.取引事例比較法とは?

最も一般的に用いられる方法です。

実際に行われた取引事例に基づき価格を査定するため、

「市場性」に着目した手法であるといわれます。

概要.

査定対象となる不動産と条件が似ている

(地域、築年数、広さ、間取り、駅からの距離、周辺環境など)

不動産の過去の取引事例を複数集め、

それらの取引価格と比較検討して価格を算出する方法です。

適用される物件.

土地、戸建の敷地部分、マンションなど。

調整.

収集した事例と対象不動産との間に価格差が生じる要因

(築年数や設備の劣化、日当たり、方角、間取り、周辺施設の充実度など)

があれば、それらを補正して適正な価格を導き出します。

事情補正.

取引に影響する何らかの要因があった場合に、それらを成約価格に反映させることです。

「売り急ぎ」や「買い進み」など

時点修正.

不動産市場や経済状況の変動などがあり、

比較する事例が成約した時期と現在との価格のズレを修正することです

標準化補正.

事例の土地の個性を標準化する補正のことです。

「角地」「不整形地」など

地域要因格差.

その不動産がある場所の要因を加味することです。

「駅までの距離」「日当たり」など

メリット.

実際に市場で行われた取引に基づいているため、

現在の市場価格を反映しやすいという特徴があります。

デメリット.

比較できる類似事例が少ない場合や、特殊な物件

(極端に狭い土地、変形地など)の場合には、

適切な事例が見つかりにくく、精度が落ちる可能性があります。

Q2.原価法(積算価格)とは?

主に新築または築年数の浅い一戸建てや、土地の査定に用いられる方法です。

建物と土地を別々に評価し、合計して算出します。

概要.

対象となる建物を

「もし今、同じものを新築するとしたら、いくらかかるか(再調達原価)」を算出し、

そこから築年数に応じた減価(老朽化による価値の減少)を差し引いて

価格を算出する方法です。

適用される物件.

一戸建てや新築に近い建物など。

建物.

同じ建物を再度建築するとした場合にかかる費用を算出し、

そこから築年数に応じた減価を考慮して現在の建物の価値を算出します。

土地.

その土地を再取得するとした場合の費用を算出します。

これは周辺の公示地価や路線価、取引事例などを参考にします。

再調達原価の算出.

建築単価(坪単価など)に建物の延床面積を乗じて算出します。

減価償却.

建物の場合は、法定耐用年数などに基づいて、

築年数に応じた価値の減少分を差し引きます。

メリット.

建物の構造や設備の状況を詳細に反映できるため、

新築に近い物件や、リフォームの履歴が明確な物件に適しています。

デメリット.

築年数が古い物件の場合、減価償却によって建物の価値が低く評価されがちになります。

また、再調達原価の設定が難しい場合があります。

Q3.収益還元法とは?

主に投資用不動産(賃貸マンション、アパート、店舗、オフィスビルなど)や、

将来的に収益を生み出す可能性のある不動産の査定に用いられます。

2つの算出方法があります。

概要.

対象不動産が将来生み出すと予想される収益(家賃収入など)を

現在の価値に換算して査定価格を算出する方法です。

不動産投資の収益性に着目します。

適用される物件.

投資用不動産(賃貸マンション、アパート、オフィスビルなど)。

直接還元法.

年間の純収益を還元利回り

(不動産の種類や立地などによって異なる期待収益率)で割って算出します。

メリット.

計算が容易で、初心者にもわかりやすい点が大きな特徴です。

不動産投資を初めておこなう方でも簡単に理解できるため、

投資を学ぶ際のハードルが低くなります。

また、シンプルな手法であるため、迅速な価格評価が可能です。

デメリット.

収益が変動しやすい物件や長期的な計画を考慮する場合には不向きです。

上記の場合、DCF法などの他の評価方法と併用することで、

より正確な結果を得られることがあります。

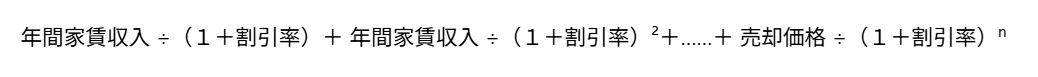

DCF法(Discounted Cash Flow法).

将来の一定期間にわたる純収益と、期間終了時点での不動産の売却価格(復帰価格)を

予測し、それぞれを現在価値に割引いて合計します。より詳細な予測が必要なため、

大規模な不動産や複雑な収益構造を持つ物件に用いられます。

不動産価格 = 年間純利益の現在価値 + 将来売却価格の現在価値

メリット.

将来の収益変動を反映した正確な評価が可能です。

空室や家賃下落などのリスク要因を織り込むことで、

長期的な投資のリスクとリターンを把握できます。

デメリット.

計算に時間がかかり、専門知識が必要になる点が挙げられます。

複数の物件を比較検討する際、すべてにDCF法を適用することは非効率であり、

迅速な意思決定が求められる場面には不向きでしょう。